マンスリーカルチャー

平成30年4月

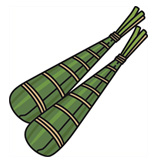

お花見で賑わっていた公園もすっかり鮮やかな緑一色に変わりました。そうなると間もなく待ちに待った大型連休です。その後半になる5月5日「子供の日」の端午の節句まで限定で和菓子店に並ぶのが、粽(ちまき)と柏餅です。

粽は茅(ちがや)の葉で包んでいたことからこの名前で呼ばれていますが、奈良時代に端午の節句の風習とともに中国から伝わったものと言われています。災いを除ける風習として粽を作ることが日本に伝わり、全国に広まったものです。

柏餅は、日本古来の風習で柏の木は神が宿る木といわれ、新芽が出て育つまで古い葉が残ることから「子供が成長するまで両親は健在である」とされ、「跡継ぎが途切れない」「子孫が繁栄する」という趣旨から端午の節句の縁起ものとして食されることになったようです。この柏餅の起源はおおよそ江戸時代からとされています。

このように異なる起源を持つ菓子ゆえに、古くから日本の中心であった西日本では「粽」が多く食べられ、江戸時代からの習慣として始まった「柏餅」は関東地方で食されることが多いようです。

そして、柏餅にはこし餡、つぶ餡の他にみそ餡がありますが、このみそ餡は文字通り白味噌にこし餡と砂糖を合わせて練って作りますが、このみそ餡はもともと江戸が発祥とされており、必ずしも全国区ではありません。したがって、西日本にお住まいで粽に慣れているお方は、みそ餡の柏餅は新鮮に映るかも知れません。

ここまで、粽、柏餅を語ってくると食べたくなるのが人情というものです。暖かくなりましたので、散歩がてらお気に入りの和菓子屋さんに行って、粽、柏餅を買い、食べ比べてみてはいかがでしょうか。季節を感じて、縁起も良くなりますので、満足感はひとしおです。